Cette réflexion a été amorcée par la lecture d’un article qui déplorait la mort d’une technique de tricot propre à une région d’Angleterre, là, à propos duquel la personne qui l’a posté déplore que ce n’est pas une pénurie de tricotteureuses qui cause cette disparition, mais une pénurie de personnes d’accord de bosser pour trois centimes de l’heure pour un métier extrêmement technique et exigeant.

Oui, je sais pas si on se rend bien compte, aujourd’hui, avec le prêt-à-porter, qu’un bête pull tricoté par un humain, avec une laine de qualité, c’est une chaine de production qui implique trois savoir-faire (l’éleveur, le fileur, le tricoteur) et potentiellement des centaines d’heures de boulot.

Selon que je travaille avec une laine grosse ou fine, te faire un joli pull en fair isle avec des motifs compliqués sur le col, ça va me prendre de trois jours pour une laine bien bulky à deux mois pour une laine super fine, en bossant tous les jours, huit heures par jour. Si tu veux un design original, tu peux y ajouter les heures de boulot sur le patron, en y appliquant la même logique en terme de précision du fini et de complexité du design / du modèle.

Quand j’étais gamine, ma mère nous tricotait des pulls. Elle était douée, avec ça. C’était considéré comme un « truc de vieille » mais cette petite nana de la vingtaine y passait une bonne partie de son temps libre, dessinant des patrons originaux qui n’avaient rien de vieillot: pulls fluos aux formes abstraites, figures à la niki de saint phale, personnages de BD… Elle avait régulièrement des commentaires sur ses oeuvres et des demandes de commandes, qu’elle refusait toujours : c’est pas un métier, tricoteuse, c’est pas vraiment un truc sérieux, c’est juste un hobbie. Déjà convaincue d’être une imbécile de peu de talent, je ne suis pas certaine que malgré tout son féminisme, elle aurait pu s’affranchir à ce point de l’aura de « truc de fille qui demande pas vraiment de compétence » qu’a ce métier qui encore à ce jour est très majoritairement exercé par des femmes et considéré comme féminin.

Elle l’a bien senti, je pense, pas sûre que qui que ce soit qui lui aurait passé commande aurait réussi à l’honorer d’une rémunération appropriée.

Gamine, je pense que j’absorbais beaucoup, inconsciemment, ce message sociétal: j’ai toujours refusé qu’elle m’apprenne son art, sans trop savoir pourquoi et sans trop y réfléchir. Bon, bien sûr, ce n’est pas le tout, c’est aussi le poids de nos relations familliales tendues qui a rompu cette maille fragile (t’as vu comme je file la métaphore? j’ai le sens de la trame narrative non?), mais ce n’est pas le sujet qui nous occupe et je n’ai pas envie de m’étendre dessus aujourd’hui.

Il en résulte néanmoins que si je suis devenue tricoteuse à mon tour dans le courant de la vingtaine, à un moment où d’un point de vue populaire on était à l’apogée de la considération que c’était un loisir de petite vieille chiante qui fait des pulls moches dont tu sais pas quoi faire quand mamie te les offre à noël, ce n’est pas par transmission directe…

Mais c’est peut-être bien quand même, au moins partiellement, par héritage familial.

Faut dire que, en quelques sortes, ma môman n’y mettait pas vraiment du sien non plus. Pas sa faute, mais son féminisme prenait souvent la forme de mépriser activement tout ce qui est connoté féminin. Par ailleurs bricoleuse de vélo en balcon et retapeuse de meubles d’occase, elle nous a élevées (oui oui, toute une sororité) pour nous rendre démerdes avec une clé à molette, dans l’esprit « dans la vie, tu dois être autonome, je ne veux pas que tu aies besoin d’un homme pour t’en sortir ».

En terme de démerdardise c’est une franche réussite, je suis le genre de meuf qui sait raccorder un lave-linge (et modifier l’installation sanitaire pour le faire), construire (oui construire, pas monter) une commode et est à l’aise avec un fer à souder.

Mais quand mon goût pour le tinkering m’a tout naturellement fait dériver vers des trucs qui impliquaient les arts textiles, ça n’a pas été simple d’un point de vue identitaire. C’est plutôt dissonant quand tu me croises à promener mon croisé husky avec mes rangers, ma chemise de bûcheron et mon tricot à la main. J’ai mis des années à afficher ouvertement cette partie de ma production, à la considérer comme partie intégrante de mon skillset, et à arrêter d’en avoir, au fond, un peu honte. Je n’ai toujours pas arrêté de prendre la défense de ces métiers avec beaucoup de véhémence, ni de me justifier. C’est un bout de boulot qui reste à faire.

Et donc, en arrivant sur Mastodon, je vois des femmes avec des PhD en physique qui postent des photos de leurs tricots, de leur dernière jupe cousue main, de leur tissage en cours, et c’est rafraichissant parce que j’ai pas le souvenir d’avoir déjà croisé ça sur un autre réseau social (et certainement pas aussi ouvertement assûmé). Mais il y a quand même, à chaque fois, cette petite voix en moi qui me dit « ah, tu vois, y a des femmes très intelligentes qui font ça, c’est pas un loisir de débile »

Assez parlé de moi, mon contexte est posé.

L’histoire du textile est intimement liée à la grande, celle avec un grand H, et on peut aisément retracer l’une à travers l’autre, en retrouver les marqueurs.

Par exemple, tu sais pourquoi le bleu est la couleur de la royauté? L’indigo, plante tinctoriale produisant ce fameux « bleu roi », n’existe pas sous nos latitudes. Il fallait l’importer d’Orient, en faisant la couleur la plus onéreuse à produire. Si ça avait été le vert, le drapeau français aurait une autre tronche.On utilisait aussi de l’outremer, encore plus rare et onéreux. Je crois moins à la renouée, beaucoup plus populaire. Le bleu est devenu l’apanage de la royauté sur le tard et les diverses sources documentaires sont souvent contradictoires sur l’origine de ce pigment en Europe au moyen-âge, l’attribuant souvent au pastel des teinturiers. Ce qui dans la pratique me semble douteux : ce pigment a de la peine à donner un bleu aussi profond que les bleus royaux. une très bonne source documentaire par ici

Mais aussi, est-ce que tu sais que tu te balades tous les jours dans un vêtement muni d’un organe vestigial? Le « blue jean » (le vêtement, pas le tissu lui-même, développé pour la confection de vêtements de travail résistants, donc concrètement le premier tissu technique de l’histoire et par essence, prolétaire), avec ses rivets à fins de solidification supplémentaire, a une petite poche ridicule à l’intérieur de la poche droite, la fameuse « poche à monnaie », qui est en fait une poche à gousset qui, pour une raison qui m’échappe, n’a jamais disparu (mets-y une montre à gousset, tiens, c’est sympa, y a pas besoin de remplacer les piles et ça fait pas téléphone par-dessus le marché)

Mais surtout, à chaque fois qu’une crise émerge (grande guerre, effondrement économique, pandémie…) c’est LE corps de métier dont la valeur s’envole.

Je pense que t’as déjà vu une « zoot suit »? Ce costume extravagant popularisé par le film « the mask », porté par Jim Carrey lors de sa transformation, mais qui est en fait piqué à la contre-culture afro-américaine née dans les années 30, parfois simplement appelée « zoot », et que le jeune Malcom X portait beaucoup mieux… Considérées comme un gaspillage durant les efforts de guerre des années 40, leur aspect revendicateur s’en est vu décuplé. Ayant donné lieu à des ratonnades aux accents bien bien racistes, elles ont finalement été interdites.

À l’autre extrême du spectre de l’austérité, à l’autre bout du monde…

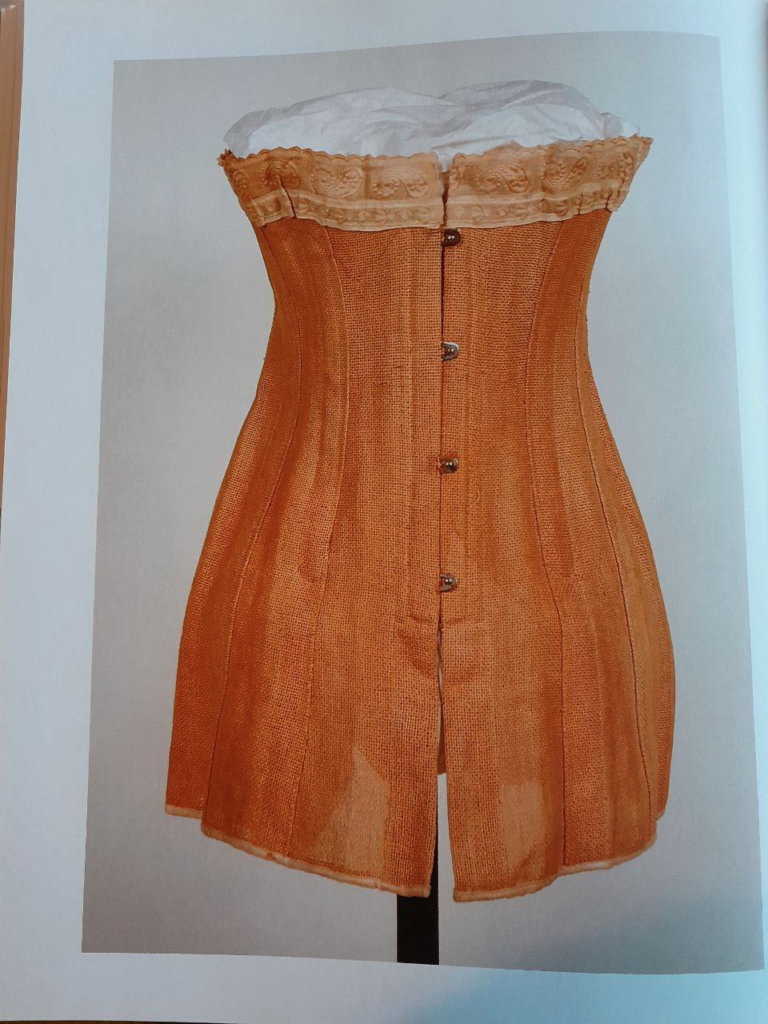

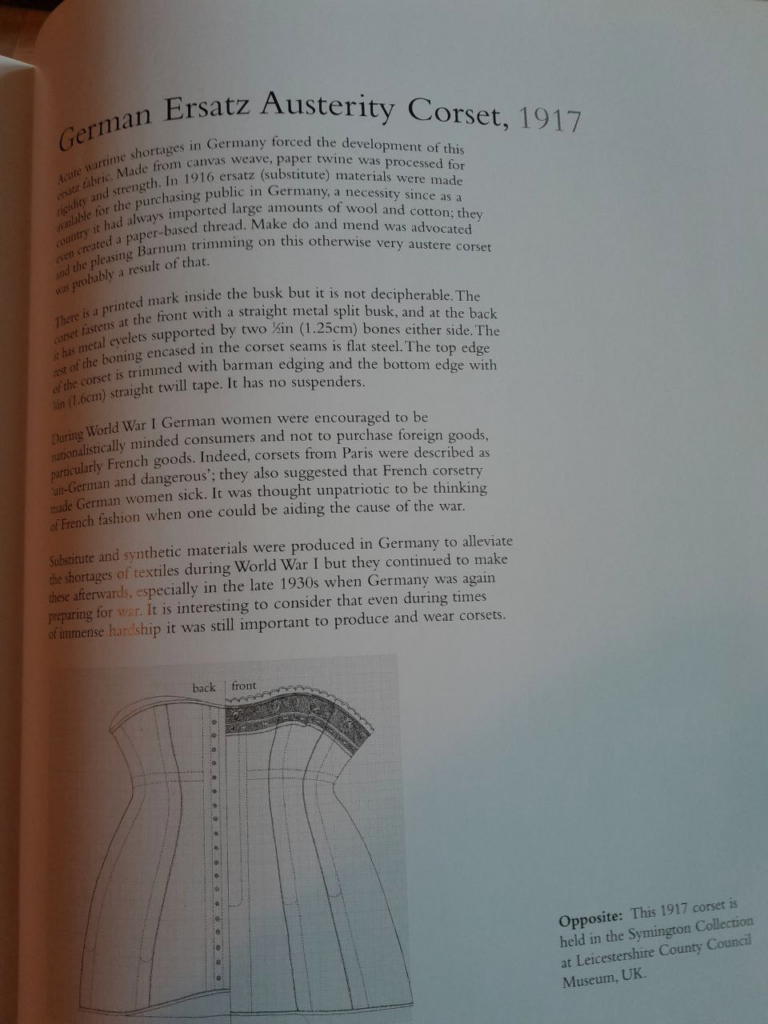

je suppose que tu te sers régulièrement du mot « ersatz », mais sais-tu qu’il désigne les produits élaborés en remplacement des produits rationnés pour l’effort de guerre en Allemagne? Le textile n’a pas fait exception, les femmes redoublant d’imagination pour créer de toutes pièces de nouvelles matières à travailler en confection. Il faut y voir un précurseur et l’initiation de la production industrielle de textile synthétique, mais aussi – et je dis ça indépendamment de toute considération politique, parce que les femmes civiles allemandes subissaient cette guerre sans aucunement y prendre part – faut-il peut-être trouver dans cette ingéniosité une inspiration quant à l’épuisement de nos matières premières et aux solutions à apporter à ces questions.

Les vêtements ont toujours été un marqueur social fort, qu’il s’agisse de classe ou de conviction politique. On peut penser au jabot comme au costard-cravatte, aux lacets rouges et perfecto des punks comme aux gilets jaunes des manifestants… Ce qui nous couvre n’est pas anodin, et si l’habit ne fait pas le moine, il le place tout de même très fortement dans son époque, sa classe sociale, son contexte socio-politique, parfois sa foi ou sa caste.

Ils peuvent être des instruments puissants d’oppression … Comme de libération – et, toujours, porteurs d’une symbolique et d’une portée politique que nous instrumentalisons sans la maîtriser complètement.

On reste dans l’histoire mais on retourne à nos tricoteuses. Un truc extraordinaire se passe qui va contribuer à donner plusieurs tournants plutôt sympas à l’Histoire:

Une maille à l’endroit, une maille à l’envers… L’info est en binaire, c’est du moins ce que dit l’article cité plus haut, mais quiconque a déjà tricoté sait qu’on peut faire passer beaucoup plus d’infos à travers un tricot, un travail de crochet, ou un tissage. Il n’y a qu’à voir la gueule des diagrammes et des instructions…

Rnd 1: make 6sc in a magic ring

Rnd 2: inc in each st [12]

Rnd 3: (sc, inc in next st) repeat around [18]

Rnd 4: (2sc, inc into next st) repeat around [24]

Rnd 5: sc around [24]

Rnd 6: (3sc, inc into next st) repeat around [30]

Rnd 7: (4sc, inc into next st) repeat around [36]

Rnd 8: (5sc, inc into next st) repeat around [42]

Rnd 9: (6sc, inc into next st) repeat around [48]

Rnd 10: sc around [48]

Rnd 11: (7sc, inc into next st) repeat around [54]

Rnd 12-17: sc around [54]

Rnd 18: (7sc, dec) repeat around [48]

Rnd 19: sc around [48]

Rnd 20: (6sc, dec) repeat around [42]

Rnd 21: (5sc, dec) repeat around [36]

Rnd 22: (4sc, dec) repeat around [30]

Sew the nose on with charcoal yarn. Tie a tight knot on the back side.

Rnd 23: (3sc, dec) repeat around [24]

Fasten off

on dirait du pascal

…penser à la variété des motifs, aux possibilités énormes de choix de couleurs, aux jours…

C’en est au point que certains considèrent qu’il s’agit bel et bien de code, s’en servent pour enseigner les maths, voir postent des articles complets sur le sujet dans des revues dédiées aux sciences de l’informatique.

C’est comme cette histoire de premier ordinateur ou premier programme informatique… Doit-on considérer qu’il s’agit de la machine de Babbage et des programmes d’Ada Lovelace en 1842 ou du métier Jacquard à punchcards de 1801 – certes simplement séquentiel – servant à tisser des motifs infiniment complexes et non répétitifs?

D’ailleurs certaines de ces techniques sont si complexes qu’aucune machine ne peut les reproduire

Attaquons le volet économique / écologique, maintenant. Ils sont si intimement intriqués que c’est impossible de les séparer l’un de l’autre, alors on va le faire en un bloc.

L’industrie « de la mode » (terme ridicule et inadéquat, au passage, c’est l’industrie du prêt-à-porter, pas de la mode) est l’une des plus polluantes au monde, c’est bien connu. C’est aussi l’une des plus inhumaines : travail des enfants, conditions de travail absolument sordides, sous-rémunération, pollution de sources d’eau potable, manipulation de produits chimiques atroces (j’ai encore vu la semaine dernière des personnes au Cashmere fixer leur teinture à la soude caustique… à mains nues), et j’en passe…

Les rares filières humanistes sont celles qui finissent dans nos « magasins du monde », à l’issue d’un processus de fétichisation un peu étrange, où l’on considère le textile artisanal comme une sorte d’héritage vernaculaire de civilisations arriérées en danger d’extinction, que l’on achète bien trop peu chères pour permettre à l’artisan de vivre décemment, puis que l’on entrepose chez soi un peu comme une pièce de musée, convaincu de sa bonne moralité.

On tend au passage à oublier que cet héritage vernaculaire d’hommes préhistoriques existe également dans nos civilisations « avancées » (un exemple parmi tant d’autres), juste un peu étouffées, juste sous la flaque de pétrole de l’industrialisation, les plumes un peu collées –

Mais cet état de fait n’est pas un dommage collatéral inévitable intrinsèque à la production d’arts textiles, c’est le fait de l’industrialisation des process, de la mondialisation, et d’une logique capitaliste et mercantile devenue totalement hors de contrôle.

C’est malheureusement le changement de paradigme auquel je pense que nous sommes, en temps que société, le moins sensible, et qui m’apparaît comme le plus difficile à résoudre. Non pas que les solutions n’existent pas, mais que, voyez-vous, la transition vers un modèle raisonnable et viable, que je conçois difficilement différemment que dans une forme d’arrachement brutal, nous laisserait littéralement… Tout nus.

En effet, l’artisanat du textile, sous sa forme la plus saine, est, par essence, lent et onéreux. Il ne permet ni élevage intensif, ni monoculture intensive, ni torture d’êtres vivants (adieu toutes les soies sauf la soie de la paix), ni exploitation des populations vulnérables. Il exige la remécanisation d’une partie du process, la juste rémunération des artisanes (je le mettrais bien au masculin, mais… CF première partie de ce déroulé), et le temps nécessaire à la création.

Son modèle est pourtant viable : cette mode prête-à-consommer, si elle est peu onéreuse à l’achat, est pourtant extrêmement jetable, et uniforme… Nous portons tous jeans-et-t-shirts qui ne vont réellement à aucun d’entre nous, et s’auto-détruisent au bout de trois mois (pour les pires) à deux ans.

Le vêtement, le pull, le tissu produits par un artisan, en revanche – et je vous jure que ce n’est pas une publicité mensongère pour faire tourner mon petit commerce – est conçu pour durer toute une vie, et plus. En confection, il épouse votre complexion à merveille. En prêt-à-porter de petite et moyenne série, il peut s’adapter facilement à vos mensurations (processus rendu encore plus aisé et rapide par l’apport inestimable de logiciels de patronnage). Ses composants sont robustes, ils se retouchent et se rapiècent au besoin.

Nos arrières-grands-mères transmettaient à leurs filles des robes de mariée qui n’étaient pas de vieilles serpillères délavées, mais des trésors de savoir-faire et de raffinement.

Une telle transition vers l’arrière, j’en suis fermement convaincue, changerait radicalement la face du monde.

Je crains cependant que nous ne sommes malheureusement pas prêts, collectivement, à en assûmer les impacts; non pas que je porte peu de foi à votre volonté d’agir, mais lequel d’entre vous serait prêt à assûmer la lenteur d’une production artisanale, à devoir attendre un à deux mois, ou plus, pour obtenir cette petite veste d’hiver que vous voulez maintenant parce que vous n’avez pas été habitué à anticiper ce genre de besoins?

Combien d’entre vous – et de cet aspect je ne vous tiens nullement responsables – auraient les moyens d’y mettre deux cent, trois cent, deux mille francs parfois, pour rémunérer à hauteur de son travail un artisan local soumis aux mêmes inflations que vous l’êtes, même si vous avez la garantie que ce vêtement, ce coussin, cette broderie, vous tiendront toute une vie?

Ce métier, essentiel s’il en est, est aussi le plus dévalué qui soit (et je reste fermement convaincue que le fait qu’il soit assigné par défaut aux femmes n’y est pas étranger). La plupart d’entre nous, artisannes du textile, l’avons relégué au rang de hobbie, ou vivottons difficilement des faibles revenus que nos métiers nous procurent, en cherchant à élaborer des modèles alternatifs vivables.

Pour ma part, étant dans une situation très particulière qui s’inscrit encore en marge du modèle économique dominant, j’ai opté pour une distribution gratuite de mes modèles que le « client » se chargera de réaliser lui-meme, et prise de commande pour celui qui n’aura pas envie de réinventer le fil à couper le beurre le temps de se faire un pull, et comprendra que mes délais sont encore plus longs et aléatoires qu’ailleurs. Mais tous les artisans ne peuvent pas se permettre de tourner ad vitam sur ce modèle à perte.

Si j’étais fataliste, je dirais que ces métiers sont conjoncturellement voués à disparaître à plus ou moins court terme…

Mais je crois trop que ce modèle exploitatif atteint gentiment ses extrêmes limites, et qu’au moment où la transition va se faire, de gré ou de force, nous serons là, nous serons peut-être le maillon le plus important de la chaîne… Et nous serons prêt-e-s.

Je vous invite simplement à penser aussi la question du textile, en profondeur, dans toutes vos théorisations de modèles pérennes, à la place que vous voulez nous laisser y occuper, et aux façons que nous pourrions mettre en œuvre dès à présent pour effectuer les changements nécessaires.

Et nous arrivons gentiment à ma conclusion.

Je fréquente assidûment mon fablab local. Je crois beaucoup au modèle de ces ateliers collectifs. Malheureusement, la tech y est sur-représentée, l’artisanat en revanche y est très peu présent, alors qu’il y a toute sa place. La parité homme / femme y est une bonne blague (en tout cas dans celui-ci).

Le miens est malheureusement rempli de machos vieille école et de machos un peu plus nouvelle école, qui balaient leurs dérives derrière l’étendard du « geek socialement maladroit ».

L’un d’eux m’a dit un jour qu’il n’aurait pas supporté être couturier1, comme moi, parce qu’il avait besoin de défis intellectuels, de stimulations constantes, de challenges auxquels réfléchir, et que c’est pour ça qu’il est mécanicien et automaticien.

Bien sûr j’ai eu envie de lui claquer le museau. J’ai aussi eu envie de lui expliquer longuement pourquoi je ne crois pas à la scission entre sciences dures et molles, ou combien d’années d’études il faut faire pour devenir conservatrice de mode ou historien du vêtement, ou tout simplement passer de « couture flou » à tailleur, de lui montrer des livres comme « pattern magic » de Tomoko Nakamichi, des possiblité infinies de créer des formes nouvelles en textile, de sa parenté avec l’architecture, en somme, de lui expliquer ce que je vous explique aujourd’hui.

À la place, je me suis tue, et j’ai découpé à la CNC des sets de tablettes à tisser et des mini cadres à tisser, comme objets à vendre pour présenter les activités du fablab à un festival local. Résultat : aucun des kits « high tech » n’ont été vendus… Mais presque tous les kits de tissage sont partis.

Heh. Qu’est-ce que je peux ajouter à ça.

VOUS ÊTES LÉGITIMES, peut-être.

- vous noterez d’ailleurs comment « couturier » ça veut dire « styliste à la tête d’une grande maison » et « couturière » ça veut dire « petite main dans une grande maison, repriseuse ou ouvrière » ↩︎

Laisser un commentaire